Gastbeitrag von J. Stone, veröffentlicht am 6. März 2019 auf thoughtsofstone (Link zum Originaltext)

Tags: Cancel Culture, Dekadenz, Empathie als Politik, feminisierte Gesellschaft, Geburtenrate, Identitätspolitik entlarvt, kulturelle Feminisierung, Kulturkampf, westlicher Wertewandel, Wokeness verstehen, Wokismus

Women as Drivers of Modern Social Change

FEMINISTINNEN beklagen unermüdlich eine von Männern dominierte Kultur – ›patriarchale Kultur‹, ›Sexismus-Kultur‹, ›Vergewaltigungskultur‹, ›Kultur des Schweigens‹ und so weiter. Doch wäre es nicht an der Zeit, auch den Einfluss zu würdigen, den Frauen inzwischen auf die Kultur ausüben? Auf die Unternehmenskultur, die Medienkultur, die Campus- und Alltagskultur, die amerikanische wie die westliche Kultur insgesamt? Diese feminisierende Kraft könnte der zentrale Treiber der rasanten gesellschaftlichen Umbrüche der letzten Jahrzehnte sein.

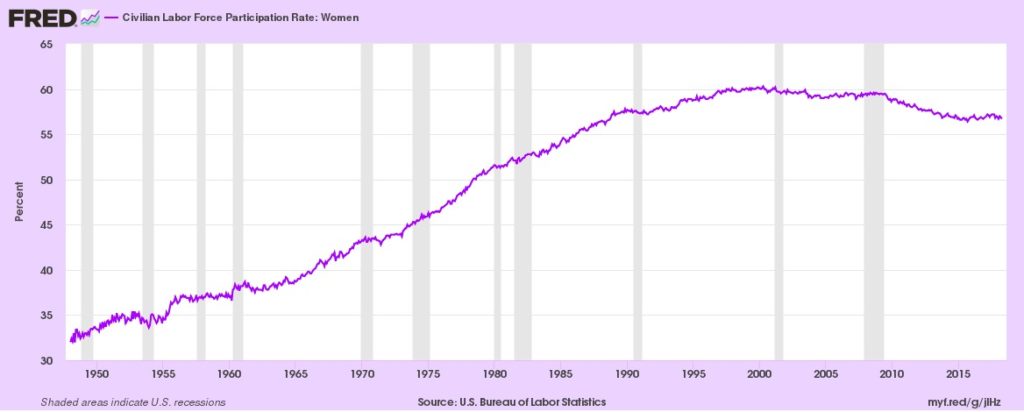

Ein Blick auf die Statistik des US-Arbeitsministeriums zur Erwerbsbeteiligung von Frauen veranschaulicht diesen Wandel:

1950 waren nur rund 30 Prozent der Frauen im erwerbsfähigen Alter berufstätig. Bis zum Jahr 2000 war diese Zahl auf 60 Prozent gestiegen – und näherte sich dem Anteil der Männer an, der seit den 1950er Jahren rückläufig war. Anders gesagt: Um die Jahrtausendwende war der amerikanische Arbeitsmarkt weitgehend geschlechtsintegriert. Frauen und Männer waren im Schnitt fast gleich stark vertreten.

Die historische Tragweite dieser Verschiebung wird bis heute unterschätzt. Noch nie zuvor in der Geschichte irgendeiner großen menschlichen Gesellschaft hatte es eine derartige Migration von Frauen in die Arbeitswelt gegeben. Sie veränderte die Grundstruktur des Alltagslebens.

Doch Frauen drangen nicht nur in die Arbeitswelt ein – sie stiegen auch in deren obere Ränge auf. Und zwar in jene Berufe, die gesellschaftliche Kultur und öffentliche Politik besonders stark prägen: Sie wurden Journalistinnen, PR-Expertinnen, Juristinnen, Akademikerinnen, Autorinnen, Verlegerinnen, Filmemacherinnen, Fernsehproduzentinnen, Politikerinnen – in einer bislang nie dagewesenen Zahl. In vielen dieser kulturprägenden Branchen hatten sie in den 1990er und 2000er Jahren nicht nur Parität erreicht, sondern Dominanz – etwa bei Schriftstellerinnen, Autorinnen und PR-Spezialistinnen. Und selbst dort, wo sie zahlenmäßig noch nicht gleichgezogen hatten, verfügten sie offenbar über ein erhebliches Vetorecht in inhaltlichen Fragen. Ein Bericht des Women’s Media Center aus dem Jahr 2017 belegt, dass bei der großen Mehrheit der Medienhäuser mindestens eine Frau zu den drei ranghöchsten Redakteuren gehört.

Warum ist diese Präsenz von Frauen in den Kulturberufen so bedeutsam? Weil Frauen im Schnitt anders denken als Männer – und zwar in einer Vielzahl von Fragen. Dieser psychologische Unterschied ist durch Experimente gut belegt und zeigt sich etwa in der bekannten ›Gender Gap‹ bei Wahlverhalten und politischen Einstellungen – eine Kluft, die noch größer wird, wenn man Frauen betrachtet, die unabhängig von Männern leben, also Single-Frauen – eine der am schnellsten wachsenden Bevölkerungsgruppen.

Wenn man akzeptiert, dass Kultur das Verhalten prägt – was sie per Definition tut –, dann folgt daraus zwangsläufig: Eine historisch erstmalige massive Besetzung kultureller Schlüsselpositionen mit Frauen verändert die Kultur. Und damit auch die Denk- und Handlungsweisen der Menschen. Nicht absolut, wir sind keine leeren Tafeln – aber das kollektive Koordinatensystem verschiebt sich. Das sogenannte Overton-Fenster [theoretisches Konzept der politischen Sagbarkeitsgrenzen, benannt nach Joseph Overton] – also das Spektrum akzeptabler öffentlicher Meinungen – verschiebt sich. Auch das durchschnittliche Verhalten verändert sich – sogar das männliche. Genau darin liegt ja die Grundidee von Organisationen wie dem Women’s Media Center: Die Inhalte der Massenmedien – und damit die Einstellungen der Gesellschaft – sollen durch die gezielte Erhöhung des Frauenanteils in Redaktionen bewusst verändert, bewusst feminisiert werden.

Wie hätten sich Kultur und Politik unter dem Einfluss von Frauen verändert? Vermutlich auf Arten, die weiblich geprägte psychologische Merkmale widerspiegeln. Frauen gelten im Durchschnitt als empathischer, mitfühlender, emotional feinfühliger. Einige der markantesten gesellschaftlichen Veränderungen der letzten Jahrzehnte scheinen genau von dieser Verschiebung geprägt worden zu sein:

- Großzügigere Sozialprogramme

- Ausweitung des Wohlfahrtsbegriffs auf eine Vielzahl neuer Eingriffe (z. B. Fördermaßnahmen wie ›Affirmative Action‹) und auf neue, als schutzbedürftig definierte Gruppen

- Erweiterung der Begriffe ›Schaden‹, ›Beleidigung‹ und ›Trauma‹ – Stichworte: Mikroaggressionen, Trigger

- Größere Aufmerksamkeit für psychische Traumata in Recht und Medizin, verbunden mit wachsender Akzeptanz (und damit auch Verbreitung) entsprechender Syndrome wie PTSD oder den ›wiedererinnerten Traumaerfahrungen‹ der 1990er

- Sinkende Toleranz gegenüber Todesopfern im Krieg – bei zugleich wachsender Bereitschaft, sich emotional aufgeladene Auslandskonflikte medialer Grausamkeit wegen einzumischen

- Geringere Akzeptanz der Todesstrafe

- Lockerere Einwanderungspolitik

- Stärkere Fokussierung auf emotionale Einzelschicksale (z. B. bemitleidenswerte Flüchtlingskinder) statt auf nüchternes Abwägen langfristiger Folgen

- Unterdrückung jeglicher Sprache, die emotional verstörend wirken könnte – von ›Hassrede‹ bis ›Mansplaining‹ – sowie ganzer Forschungsbereiche, die negative Emotionen auslösen könnten

- Weniger Sympathie für klassische, konfrontative Formen von Auseinandersetzung in Justiz und Politik – entsprechend weniger Unterstützung für offene Debatte, Meinungsfreiheit und rechtsstaatliche Verfahren

- Ersatz oder Tilgung von Begriffen, die emotional Unbehagen auslösen – etwa wenn aus einer ›Abtreibungsklinik‹ ein ›Zentrum für Frauengesundheit‹ wird.

Und das ist nur ein Cluster eng verwandter Eigenschaften. Es gibt weitere. Frauen scheinen – evolutionsbiologisch naheliegend – eine instinktive Furcht vor schädlichen Substanzen in Nahrung und Umwelt zu haben, die sich besonders in der Schwangerschaft verstärkt (Stichwort: Morgenübelkeit, Nestbautrieb, Essensaversionen). Ist es bloßer Zufall, dass der kulturelle Aufstieg der Frau im Westen mit einem explosionsartigen Anstieg an gesundheits- und umweltbezogenen Sorgen einhergeht? Gemeint sind Bewegungen wie die Ökowelle, Anti-Gentechnik-Haltung, Detox-Moden, der Boom pseudonatürlicher Heilmittel, Vorliebe für Bioprodukte – und selbst die impfkritische Szene.

Hinzu kommt die Frage der Systematisierung. Psychologische Experimente wie auch alltägliche Beobachtungen deuten darauf hin, dass das durchschnittlich ›männliche‹ Gehirn besser darin ist, Systeme zu erfassen und zu strukturieren – das durchschnittlich ›weibliche‹ Gehirn eher weniger. Ein kulturelles Abrücken vom traditionellen, systematisierenden Denken könnte auch diese Veränderungen erklären: etwa den bis heute anhaltenden Exodus aus klassischen Religionen mit festen Hierarchien und hochgradig strukturierten Theologien – hin zu locker organisierten, persönlich geprägten spirituellen Gruppen wie evangelikalen Kirchen, New-Age-Formationen oder neopaganen Bewegungen (z. B. Wicca), in denen Frauen zentrale Rollen einnehmen. Eine weitere Auswirkung dieser Entsystematisierung zeigt sich im langfristigen Rückgang des Interesses an Ingenieurberufen bei gebürtigen US-Studierenden – die mittlerweile an amerikanischen Technikfakultäten von ausländischen Studierenden zahlenmäßig überholt wurden.

Einer der offensichtlichsten geschlechtsbezogenen Unterschiede im menschlichen Verhalten betrifft Aggression und Gewalt. Frauen sind im Durchschnitt deutlich weniger gewalttätig als Männer und stellen folgerichtig nur etwa sieben Prozent der US-Gefängnisinsassen. Wenn Frauen in den letzten Jahrzehnten das ›öffentliche Denken‹ in einem nie dagewesenen Ausmaß feminisiert haben, müsste das im Prinzip auch die männliche Neigung zu Aggression und Gewalt gesenkt haben. Tatsächlich ist die Gewaltkriminalität in den USA in den vergangenen Jahrzehnten markant zurückgegangen – und dieser Rückgang wäre noch deutlicher, wenn man jene Gewalttaten ausblenden würde, die von Menschen begangen werden, die in traditionellen, patriarchalen Gesellschaften geboren und sozialisiert wurden, etwa in Mexiko.

Wie konnten Männer in diesem Ausmaß feminisiert werden? Etwa durch sinkende Testosteronwerte. Wie stark Geschlechtshormone auf soziale Signale reagieren, ist noch wenig erforscht. Doch zwei Entwicklungen stechen alarmierend hervor: Die altersbereinigten Testosteronwerte westlicher Männer sind in den letzten Jahrzehnten gesunken – und wie zu erwarten war, ist parallel auch die Spermienzahl zurückgegangen. Auffällig ist: Studien legen nahe, dass dieser Abwärtstrend in traditionellen, also patriarchalen Gesellschaften weit schwächer ausfällt oder dort gar nicht zu beobachten ist.

Warum ist das ›alarmierend‹, wenn ein Resultat doch weniger Gewalt ist? Weil das nicht der einzige Effekt ist. Sinkendes Testosteron bedeutet auch sinkende Fruchtbarkeit und wahrscheinlich eine geringere Motivation zu heiraten und eine Familie zu gründen. Auch hier passen die Zahlen zum Bild einer großen Feminisierung. In den USA sind in den letzten Jahrzehnten nicht nur die Heiratsraten gesunken, sondern die Geburtenrate US-geborener Frauen ist eingebrochen – auf ein Niveau unterhalb dessen, was zum Bevölkerungserhalt nötig wäre. Das Wachstum der US-Bevölkerung resultiert heute vor allem aus offener Einwanderung und Geburten von Müttern mit Migrationshintergrund.

Bin ich verrückt, weibliche Emanzipation und den nahezu vollständigen weiblichen Eintritt in die Arbeitswelt mit all diesen negativen Ergebnissen in Verbindung zu bringen – bis hin zum drohenden Bevölkerungskollaps? Nein. Ich formuliere lediglich eine Hypothese, und sie scheint gut durch Daten untermauert. Natürlich haben viele Faktoren den sozialen Wandel im Westen der letzten fünfzig Jahre geprägt. Doch dass Frauen einer dieser Faktoren waren, ist unbestreitbar. Und dass sie womöglich der dominante Faktor waren – und sind – scheint zumindest diskussionswürdig, nicht zuletzt wegen der möglichen Folgen für die Zukunft. Dennoch: Es findet keine Diskussion statt. Ich bringe diese Idee seit Jahren in verschiedenen Foren ein, und sie greift nirgendwo. Sie wird nicht durch Fakten widerlegt, sie wird schlicht ignoriert oder abgetan. Keine ›respektable‹ Publikation fasst das Thema an. Man fragt sich, ob nicht genau diese Reaktion selbst ein Ausdruck der neuen kulturellen Macht von Frauen ist.

Postskriptum, J. Stone (25.03.2019): Offenbar kursiert eine ähnliche Theorie, die den Rückgang der westlichen Geburtenrate dem Feminismus zuschreibt, schon länger in ›rechtsextremen‹ Kreisen. Das dürfte erklären, warum mir seit mehr als sieben Jahren nahezu jede Tür verschlossen blieb, wenn ich eine Version dieses Essays unterbringen wollte – und warum ich schließlich dazu überging, unter Pseudonym in Randpublikationen oder auf Do-it-yourself-Webseiten zu veröffentlichen. Um es klarzustellen: Meine ›große Feminisierung‹ bezieht sich primär auf kulturelle Feminisierung, sie hat mit der organisierten feministischen Bewegung nur indirekt zu tun und erfordert keine düstere Prognose eines Bevölkerungseinbruchs oder -austauschs. Und, auch wenn es eigentlich keine Rolle spielen sollte: Ich bin weder Frauenhasser noch Incel; ich bin glücklich verheiratet. Mein Interesse an kulturellen Geschlechterunterschieden entstand schlicht daraus, dass ich als Mann in einer Branche arbeite, die zunehmend von Frauen dominiert wird.